Посмотрите и послушайте видео-клип.

https://www.youtube.com/watch?v=gio-yQJTkew

А потом… Вот вам фрагмент из моей неоконченной книги. Это ее начало:

………………….

Закулисье. Это как сумерки — между светом и тьмой, когда «уже» и «еще» на мгновение встречаются и дарят нам призрачный свет запредельного.

Закулисье. Это как отзвук диалога зрительного зала и сцены, где свет рамп больно и сладко вырезает артиста из обыденности и оставляет на краю пропасти, чтобы было легко взлететь, или упасть. Ставки высоки!

Закулисье. Это когда тонкую, батистовую рубашку дирижера можно выжимать после концерта, и кругом цветы, цветы… Но в просторной пустой квартире, куда он сейчас побредет по темным улицам, его встретит одиночество.

Закулисье. Это может быть одна единственная нота, которую музыкант ищет всю жизнь и которая, как волшебный ключ, преображает музыкальную тему неоконченного черновика, написанного рукою так и не встреченного в этой жизни Маэстро, что прозрел истину.

Как рассказать о закулисье! О людях ныне живущих, и тех, кто нас уже покинул. Как воспомянуть и оживить прошлое, юное, надеждное.

Сегодня модно ворошить, выкладывая на всеобщее обозрение интимное, тайное, прикармливать порок человеческого любопытства. Но как найти меру, чтобы возродить живое дыхание утраченного, и не упасть до заманивающего окрика: «продается»!

Я сижу с друзьями у камина и бросаю в огонь еловые шишки. За окном черный лес, за лесом ревет и стонет холодное северное море. Как далека Волга! Как далеки те ласковые годы, которые ушли в безвозвратность.

— То, что ты рассказываешь, по-настоящему интересно! Напиши книгу! Это твоя память и если ты не озвучишь ее, она растает как снег, остынет, как завтра утром, в этом камине остынет зола. — Мой друг Томас подходит к окну и смотрит в непроглядную черноту ночи.

— Знаешь!- Обращаюсь я к его силуэту в квадрате проема, — кажется, мне уже давно этого хочется, но до сих пор не определилась с жанром: что это должно быть, мемуарное произведение, или художественное! Хотела бы быть точной в своих воспоминаниях, дабы засвидетельствовать, открыть, возродить порою ничего не значащие детали из жизни тех, кто сегодня стал или становится историей! Именно в деталях порою кроется суть, а их как раз и забывают. Иногда я рассказываю что-то людям о них же самих, и вдруг оказывается, что они не помнят что-то важное, или в свое время не придали чему-то значение, порою восприняли случившееся как-то иначе. А может быть, именно я запомнила так, отлично от них… В любом случае, это моя память и я могу уверить, что ничуть не фантазирую, потому что так оно и было. Я так это увидела, почувствовала, запомнила.

С другой стороны, мои герои — артисты, музыканты, художники, поэты, поэтому, когда я начинаю их вспоминать, у меня рождаются только рифмы. Когда-то я умещала их мысли, чувства, поверенные звукам, в сухие строчки газетных и журнальных рецензий, это было давно. Как же теперь совместить художественный образ с непреклонным фактом!

— Тебе нужно отключить внутренний редактор, он сдерживает тебя. — Вступает в разговор Лула, что весь вечер делает какие-то наброски на бумаге. — В конце концов, ты будешь писать не как ученый, который должен докопаться до объективной истины, а как художник. Вот смотри: это ты!

— Опять твой авангард! — Я с опаской беру лист бумаги, протянутой мне рукой художника-ниспровергателя, и хохочу над собственным портретом, который скорее похож на шарж.

— Какой кошмар!

— Я тебя так вижу! — невозмутимо успокаивает Лула. Художник имеет право на свое видение.

— Ах, так! Сейчас отплачу «признаньем также без искусства»:

Временных координат — НАД,

От пространственных миров — ОТ,

Притяженья одолев КОД,

Семицветье строит в свой лад…

Эти ритмы, эти по-ли,

Эти дали, эти по-ля,

И минуты из секунд: си-ля,

Этот мир зовется Лу-ли.

Я пережидаю короткие, но вполне искренние аплодисменты собравшихся, что хорошо поддерживают темпо-ритм нашей незатейливой словесной игры и продолжаю:

— Я это написала в книге отзывов на твоей последней выставке. Так что рисуй меня только красоткой, иначе испортишь отношения, а это чревато новыми стихами, которые откроют человечеству все тайны твоей несговорчивой натуры!

Мы смеемся, но Лула непреклонна, как неистребим эстонский акцент, всегда смягчающий ее любое словесное сумасбродство. На этот раз она изрекает сакраментальное:

— Главный судья — собственная совесть художника.

— С этим не поспоришь, — соглашаюсь я и задумчиво оглядываю присутствующих, расположившихся в уютном полумраке небольшой комнаты, опечаленной мягкими креслами. Стоит ли продолжать разговор о важном, когда нега приятного вечера с друзьями обволакивает как теплое одеяло поутру! Всему есть время и место, может быть и сейчас стоит предаться томной лени пустой болтовни…

— Совесть, как критерий творчества художника! Это что-то новенькое! — Смеется Алик, оторвавшись от электронного пасьянса и отложив планшет.

— Композитор написал новую симфонию, а я ему, недовольный, — У тебя совесть-то есть! Ты зачем это написал!

Но этимология слова «совесть» — это со-весть,- решаюсь я все же продолжить разговор о важном. — Это инструмент, который призван соотнести духовный выбор человека с тем высшим велением, которое надо услышать!

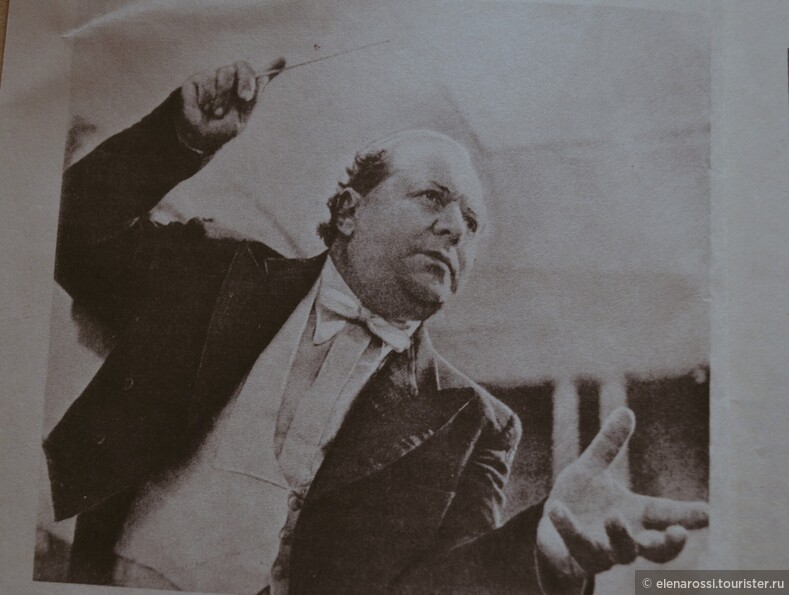

Как-то я увидела бюст дирижера Натана Рахлина… Реалистичен? Да. Есть портретное сходство? Да. А живой Рахлин не вспоминается…

Помню, как однажды мы сидели с маэстро на его кухне и он, вполне расположившись ко мне принес старую папку, в которой хранились… А я и не помню, что там еще хранилось! Он вынул несколько ровных кусков картона, небольшого формата. На каждом из них было графическое изображение маэстро, а вот названия — Бетховен, Чайковский, Малер… Дирижер был изображен в момент исполнения Музыки, которая звучала через застывший жест, да, именно звучала! Поразительно, но в каждой позе был навечно запечатленный великий музыкант, очень разный, потому что, исполняя Бетховена — он был один, а исполняя Чайковского — совсем другой. Я была поражена, ибо один гений, средствами своего искусства, рассказывал о другом искусстве, творимым другим гением. Там не было задачи передать внешнее сходство, но там была и Музыка, и Жизнь.

— Где теперь эти работы? — Алик напрягся и, кажется, впервые за вечер испытал неудобство пребывания в пухлых объятиях кресла. — Где теперь это сокровище? Это были эскизы или законченные работы?

— Пойму твое разочарование коллекционера, но мне бы тогда ума побольше, я бы рассмотрела, выспросила, уточнила. Но я только слушала.

Рахлин рассказал, что автор работ какой-то одессит-художник. Он был беден, даже не имел средств, чтобы купить краски, холст и прочее. Маэстро покупал ему все, что нужно для творчества, а тот два года — подумайте, два года, ходил на репетиции и концерты Рахлина, делая наброски. Потом художник эмигрировал в Америку. Дирижер просил оставить работы, готов был их купить, но художник, по словам Рахлина, без стеснения, объявил ему, что после смерти маэстро, этим работам не будет цены…

Он увез свои шедевры и все безвозвратно исчезло. По крайней мере, я знаю только то, что рассказала.

— И ты хочешь скрыть такие факты! — Словно обиделся Томас. — Напиши все это. Читателям будет интересно, уверен.

— Предлагаю кофе, коньяк! — Вступила в разговор хозяйка дачи.

— Обещаю, что буду первым и очень благодарным читателем твоей новой книги о Казани.

Ты встречалась, общалась, дружила с такими замечательными людьми искусства. Ведь это целая эпоха! Неужели никому не интересно то, какими они были в обыденности, а не на сцене. И как приятно окунуться в прошлое для того, чтобы не упустить ускользающую память! Сама же на последней конференции говорила, о том, что человечество вышло из орбиты исторического времени и вступило в эпоху тотальной сиюминутности.

— Это не мои слова, а Маклюэна, — возражаю я.

— Неважно! Он был вредный, но гениальный старикашка. И культура, при этом, заметь, живет традициями, а значит памятью. Так что сначала пьем кофе, а потом — срочно к письменному, столу, к компьютеру, это как тебе будет угодно! — Закончила она улыбаясь.

— Что ж! Коль мои друзья столь благосклонны, сегодня же зачинаю новую книгу, ура! — я осторожно беру маленькую фарфоровую чашечку с ароматным кофе, и уже серьезно и грустно продолжаю: — если бы вы знали, сколько у меня таких «начал»! Вот поэма, под названием " Растаявшие голоса», так и осталось, в набросках…

— Почитай, — предлагает Томас.

— Здесь, на Западе предпочитают кофе, а в Казани — чай! — Отвечаю я, словно не услышав.

— Ты скучаешь о родине… — замечает хозяйка дачи.

— Трудно сказать! Я не скучаю о современной Казани, она другая. Я грущу о Казани того времени, которое кануло в Лету! Мне жаль те, растаявшие голоса! Ведь никакие технические средства не возродят отзвучавшее, оживленное духом!

«И называли Казань красой Востока», — это название моей статьи, опубликованной когда-то… Ах, да! Стихи! — Я смотрю на белоснежный фарфор в руке и произношу нараспев строчки, сошедшие однажды ко мне так внезапно:

-Чай дышит ароматами горячими

в окаменевшем молоке фарфора.

О, как изящна музыка беседы,

объявшей суть…